公開日:2024/4/16

資産運用におけるコスト意識の重要性:収益最大化への鍵

COLUMN

ここのところ、インデックス投信の信託報酬の値下げについて見聞きする機会が多くあり、資産運用にかかるコストについて関心を持たれた方も多いのではないでしょうか。本コラムでは資産運用で投資信託を始めるにあたって、知っておくべきポイントの一つであるコストの考え方について分かりやすく解説していきます。

01

投資信託にかかるコストとは

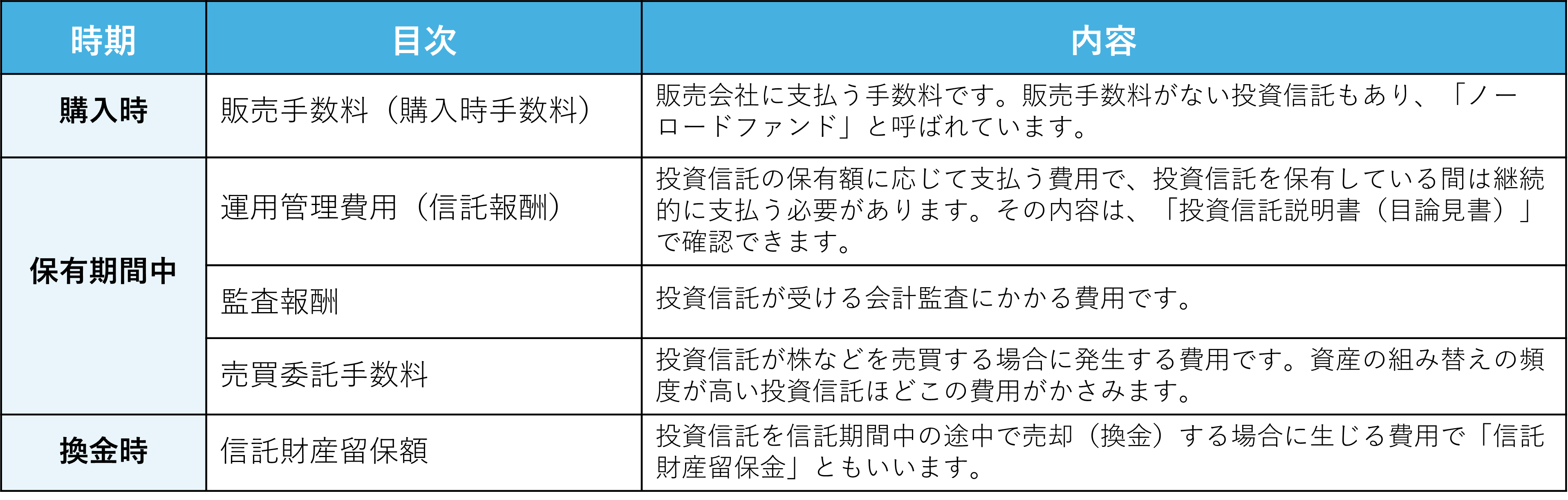

投資信託で資産運用する場合のコストには、購入時や換金時にかかる手数料の他、保有期間中にかかる手数料、収益分配金や売却益にかかる税金などがあります。

購入時、保有期間中、換金時にかかる手数料については、取引する金融機関や選択するファンドによって異なるので、注意が必要です。

<投資信託にかかる手数料の種類>

出所:金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/basic/index.html)を加工して作成

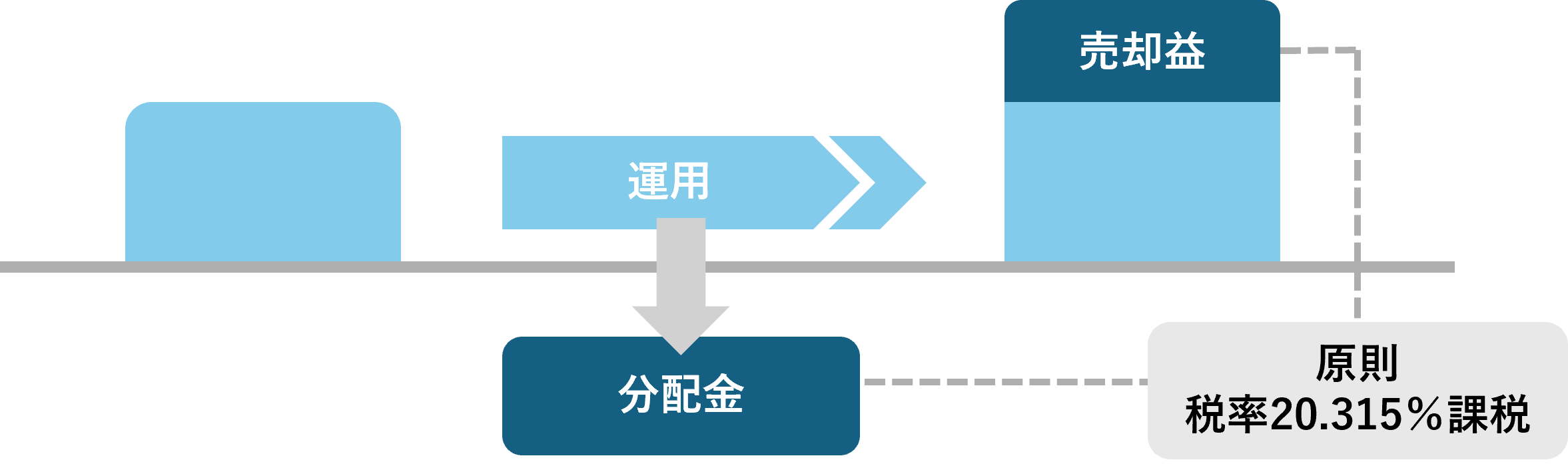

<投資信託にかかる税金 >

出所:金融庁ウェブサイト(https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/know/)を加工して作成

02

なぜコストを意識することが大切なのか

次になぜ資産運用を検討するにあたってコストを意識することが大切なのかについて考えてみましょう。

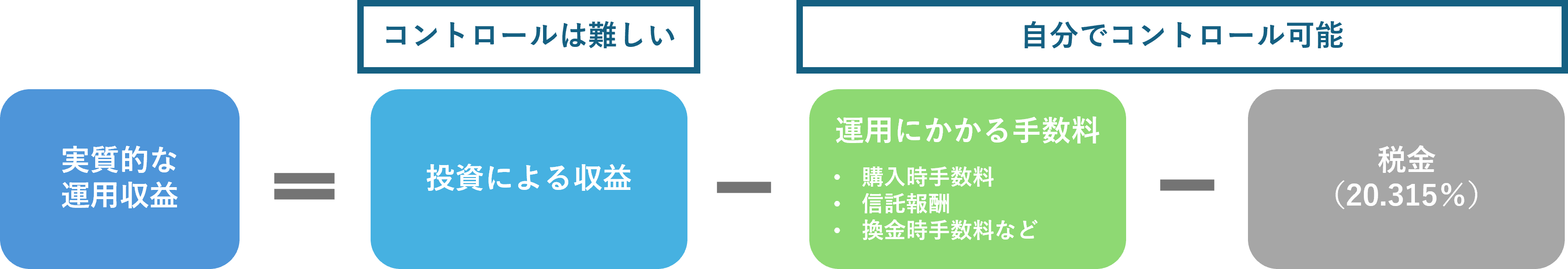

コストは先ほども述べたように、資産運用にかかる手数料や税金のことですが、これらのコストは運用成果に影響を与える要因の一つであることから、効率の良い運用(運用成果の最大化)のためには、コストを意識して抑えることが大切になってきます。

投資信託で運用した場合、私たちが受け取ることができる実質的な運用収益は、投資による収益から運用にかかる手数料と税金(20.315%)といったコストが差し引かれたのものとなります。

こういったコストを抑えるために、例えば、投資信託の購入にかかる手数料をノーロード化(購入時手数料の無料化)している金融機関を選んで取引する、信託報酬の安い商品を選んで購入する、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用することなどを自分で意識して行うことが大切になってきます。

03

運用コストを抑えることの効果

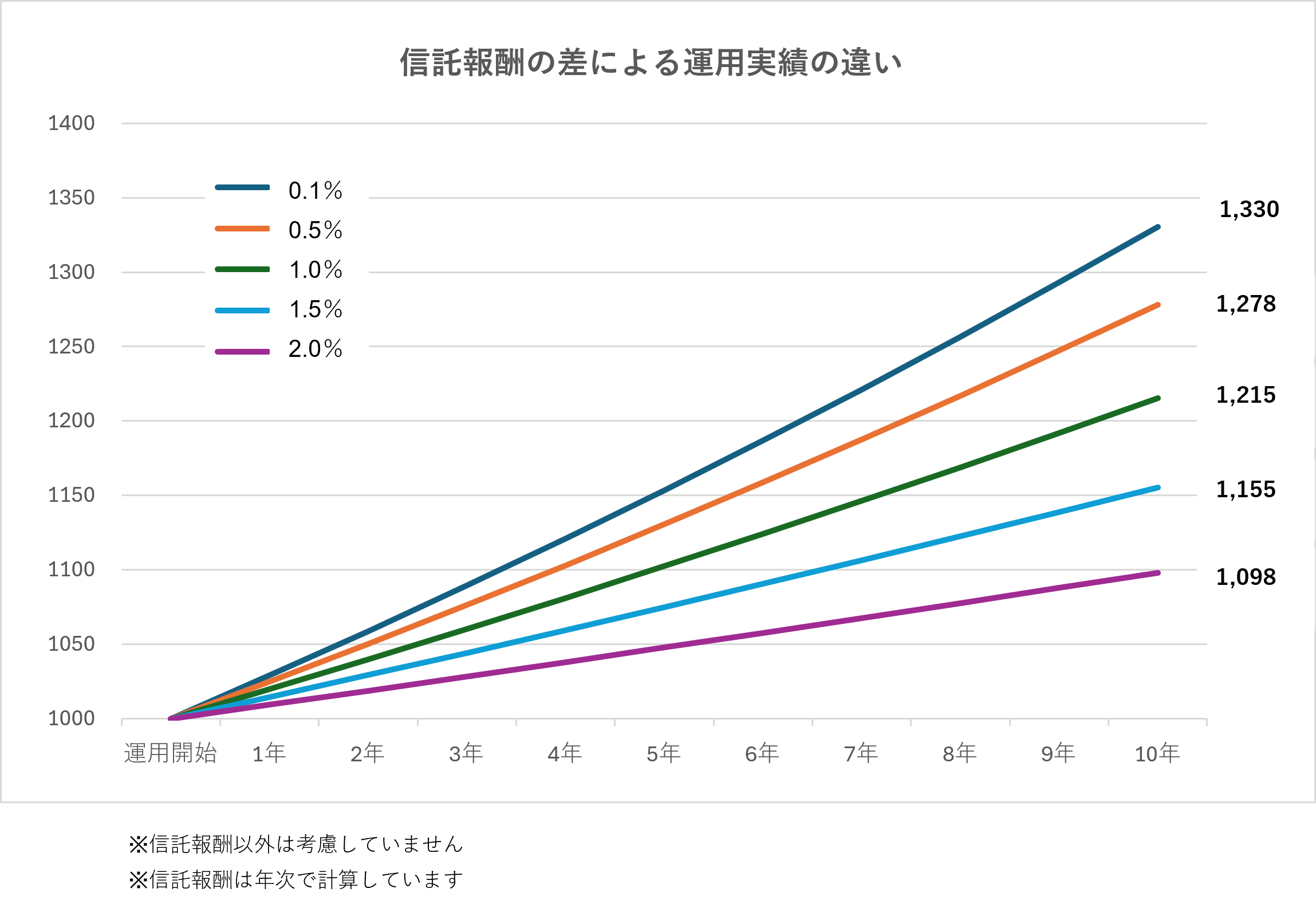

資産運用の基本は長期投資です。10年、20年という長い投資期間の間、常にかかり続けるため運用成果に大きな影響が出るコストが信託報酬です。

信託報酬はファンドごとに異なり、0.1%以下のものから、2%を超えるものまで様々です。

仮に毎年3%の運用利回りがあるファンドで1,000万円を10年間運用した場合、「信託報酬」が0.1%のものと2.0%のものでは、なんと約232万円の差が出ます。このことからも、信託報酬を低く抑えることは、効率の良い資産運用、運用収益の最大化につながることが良く分かるのではないでしょうか。

04

コストは安ければいい?

とにかくコストが安ければいいのか、信託報酬の高いファンドはだめなのか、というと必ずしもそういうわけではありません。大切なのはコストに見合った運用成果が出ているかどうかです。

一般的に、指数に連動する運用を目指すインデックスファンドに比べ、指数を上回る運用成果を目指すアクティブファンドの方が信託報酬は高い傾向がありますが、これはファンドマネージャーが市場の動向を分析し、ポートフォリオを積極的に調整するためです。ご注意いただきたいのは、信託報酬が高いからと言って必ずしもインデックスファンドを上回る運用成果につながるわけではないということです。

アクティブファンドの運用成果は、市場環境はもちろんですが、ファンドマネージャーのスキルによるところも大きいため、アクティブファンドを選ぶ際には、コストに見合った運用成果が出ているかの他にも、途中でファンドマネージャーが交代した場合の運用体制の安定性や継続性といった点など様々な観点から検討する必要があり、数多あるアクティブファンドの中から良いファンドを選び出す判断が難しいと言われています。

05

まとめ

- コストとは、自分でコントロールが可能な、運用成果に影響を与える要因である

- 効率的な運用のポイントはコストを抑えること

- 長期目線で考えると、信託報酬が運用成果に与える影響は大きい

- ファンドを選ぶ際にはコストに見合った運用成果が出ているかで考える

執筆者

株式会社FDAlco

RIA部 シニアアドバイザー 宮本 苑恵

株式会社FDAlco 免許・許認可:金融商品取引業(投資助言・代理業)北陸財務局長(金商)第26号/加入協会:一般社団法人 日本投資顧問業協会